○串本町第2子以降保育料等の免除及び助成事業実施に関する規則

令和5年3月27日

規則第10号

串本町第2子以降保育料等又は副食費免除及び助成事業実施に関する規則(平成20年串本町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、第2子以降の児童に係る利用施設の保育料又は食材料費を免除又は助成し、保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この事業による利用施設、対象児童、保育料及び食材料費は、次に掲げるものとする。

(1) 「保育料等」とは、保育料と食材料費をいう。

(2) 「第2子以降の児童」とは、保護者と同一世帯にある児童等が2人以上いる世帯のうち当該世帯2人目以降の児童をいう。ただし、大学等への進学や児童養護施設への入所等で保護者と住所を別にする場合でも、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われるなど扶養していると認められる場合は、同一世帯とみなす。

(3) 保育料を免除し、又は助成する場合の利用施設、対象児童及び対象経費については、別表第1のとおりとする。

(4) 食材料費を免除し、又は助成する場合の利用施設、対象児童及び対象経費については、別表第2のとおりとする。

(5) 「特定教育・保育施設等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定による確認を受けた施設をいう。

(6) 「児童発達支援センター等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条号に定める支援を提供する児童発達支援センター及び法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設をいう。

(7) 「認可外保育施設」とは、従業員等の福利厚生のために設置された病院内保育施設や事業所内保育施設(地域型保育事業を行う事業所を除く。)、その他の認可外保育(市町村に届出のある施設に限る。)をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、串本町とする。

(事業内容)

第4条 町長は、対象児童の保育料又は食材料費を次の方法により免除し、又は助成するものとする。

(1) 対象児童が特定教育・保育施設等に入所している場合は、保育料又は食材料費を免除する。

(2) 対象児童が児童発達支援センター等に通所し、又は認可外保育施設に入所している場合は、保育料又は食材料費を助成する。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その可否を決定し、保護者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月10日規則第25号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

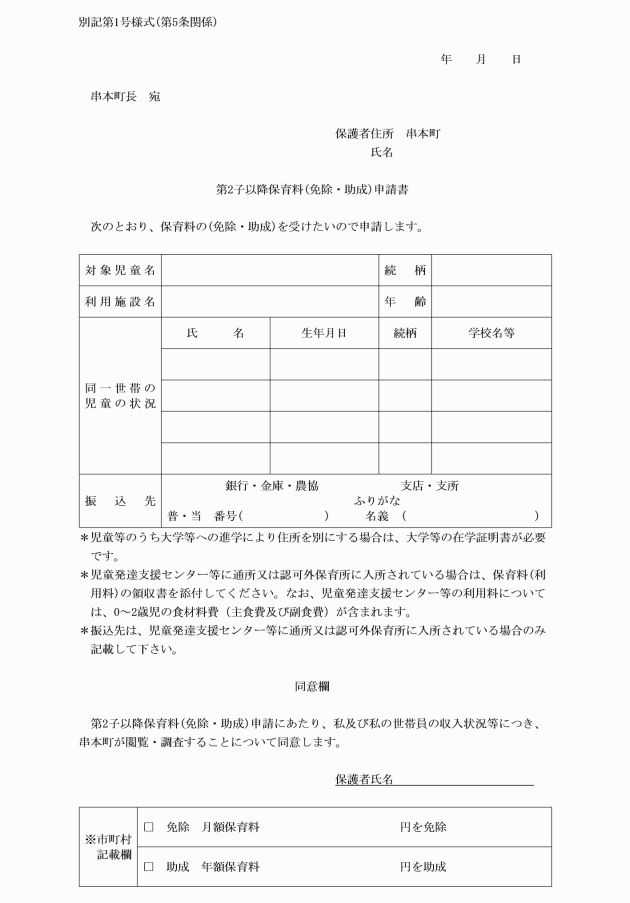

別表第1(第2条、第5条関係) 保育料を免除・助成する場合の対象経費

番号 | 利用施設 | 対象児童 | 対象経費 |

1 | 特定教育・保育施設等 | 町内に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童(法第19条第1項第3号及び満3歳に到達した日の属する年度中の法第19条第1項第2号に該当するもの。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) その属する世帯における第3子以降の児童 (2) その属する世帯の市町村民税の所得割額(当該年度4月から8月までの間の保育料については前年度分の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から3月までの間の保育料については当該年度分の市町村民税の所得割額とする。)の合計額が57,700円未満である第2子の児童 | 串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成28年串本町条例第41号)により町が定める額 |

2 | 児童発達支援センター等 | 町内に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) その属する世帯における第3子以降の就学前の児童 (2) その属する世帯の市町村民税の所得割額の合計額が77,101円未満である第2子の就学前の児童 | 当該施設の長が利用する対象児童の扶養義務者から徴収する指定児童発達支援に要した費用 |

3 | 認可外保育施設 | 町内に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) その属する世帯における第3子以降の就学前の児童 (2) その属する世帯の市町村民税の所得割額(当該年度4月から8月までの間の保育料については前年度分の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から3月までの間の保育料については当該年度分の市町村民税の所得割額とする。)の合計額が57,700円未満(要保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)については、77,101円未満)である第2子の就学前の児童 | 当該施設の長が利用する対象児童の扶養義務者から徴収する保育料 |

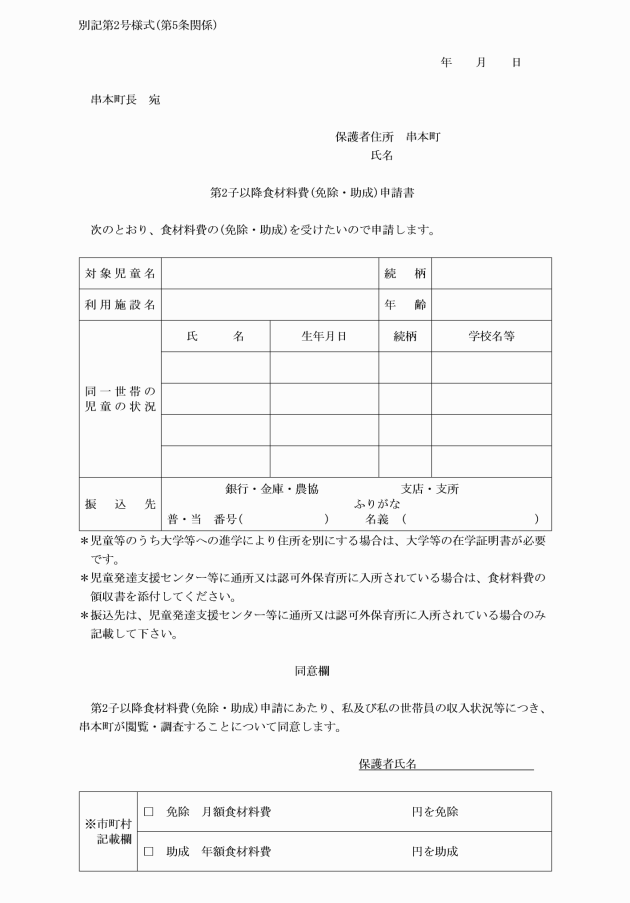

別表第2(第2条、第5条関係) 食材料費を免除・助成する場合の対象経費

番号 | 利用施設 | 対象児童 | 対象経費 |

1 | 特定教育・保育施設等 | 町内に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童で、かつ、その属する世帯における第3子以降の児童 | 町長又は施設の長が当該施設を利用する対象児童の扶養義務者から徴収するとした月額設定の副食費 |

2 | 児童発達支援センター等 | 町内に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) その属する世帯における第3子以降の就学前の児童 (2) その属する世帯の市町村民税の所得割額の合計額が77,101円未満である第2子の就学前の児童 | 当該施設の長が対象児童の扶養義務者から徴収するとした月額設定の食材料費(3~5歳児については副食費に限る。) |

3 | 認可外保育施設 | 町内に住所を有し、左欄に定める施設を利用する児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) その属する世帯における第3子以降の就学前の児童 (2) その属する世帯の市町村民税の所得割額(当該年度4月から8月までの間の保育料については前年度分の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から3月までの間の保育料については当該年度分の市町村民税の所得割額とする。)の合計額が57,700円未満(要保護者等については、77,101円未満)である第2子の就学前の児童 | 当該施設の長が対象児童の扶養義務者から徴収するとした月額設定の食材料費(3~5歳児については副食費に限る。) |