○串本町住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置に関する事務取扱要領

平成29年5月17日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為を行う者(以下「相手方」という。)が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当な目的で利用し、それらの行為により被害を受ける者(以下「支援措置対象者」という。)の住所を探索することを防止し、支援措置対象者に対する支援を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。

(4) 住民基本台帳の一部の写し 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しをいう。

(5) 住民票の写し等 住基法第12条第1項に規定する住民票の写し、住民票記載事項証明書、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「住基法施行令」という。)第8条の規定により消除された住民票(以下「住民票の除票」という。)の写し、住基法施行令第13条の2の規定により改製された住民票の写し、住基法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し、住基法施行令第19条の規定により消除された戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」という。)の写し及び住基法施行令第21条第2項の規定により改製された戸籍の附票の写しをいう。

(支援措置の対象)

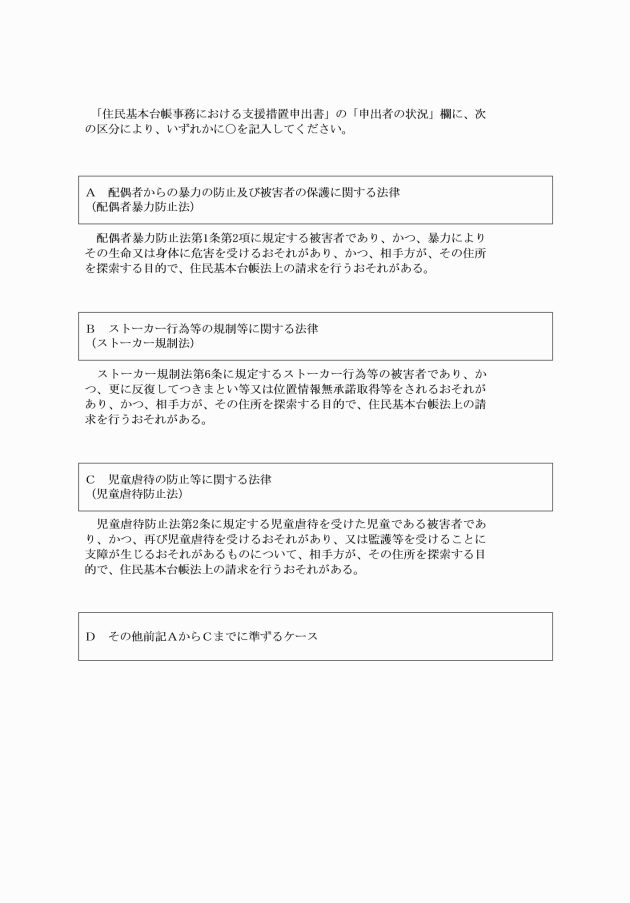

第3条 支援措置を求めることができる者は、住基法の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記載されている者(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた者を含む。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンスの支援措置対象者又はDV防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

(2) ストーカー行為等の支援措置対象者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある者

(3) 児童虐待を受けた児童であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者の他、これらに準ずる行為の支援措置対象者であって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあると認められる者

(支援措置の申出)

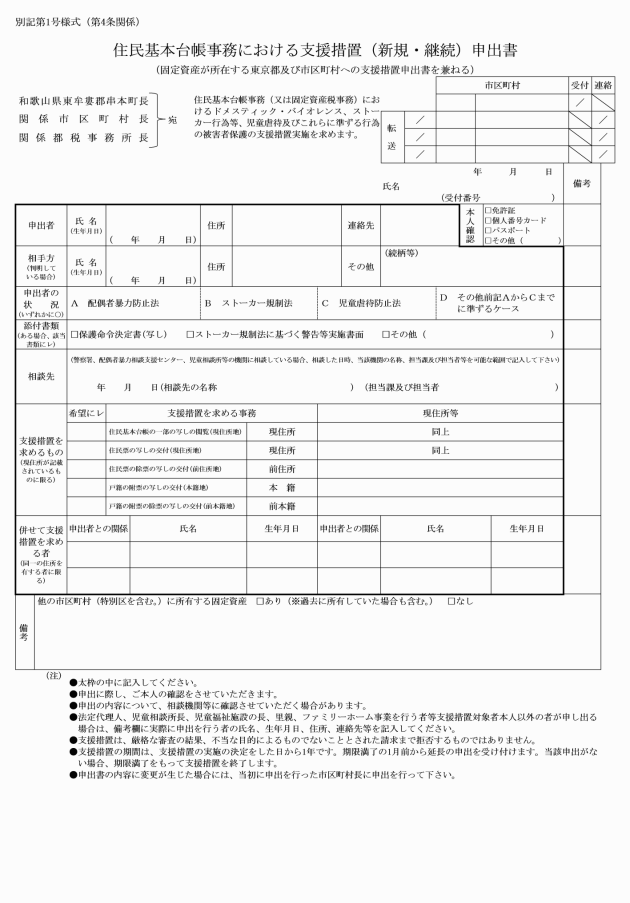

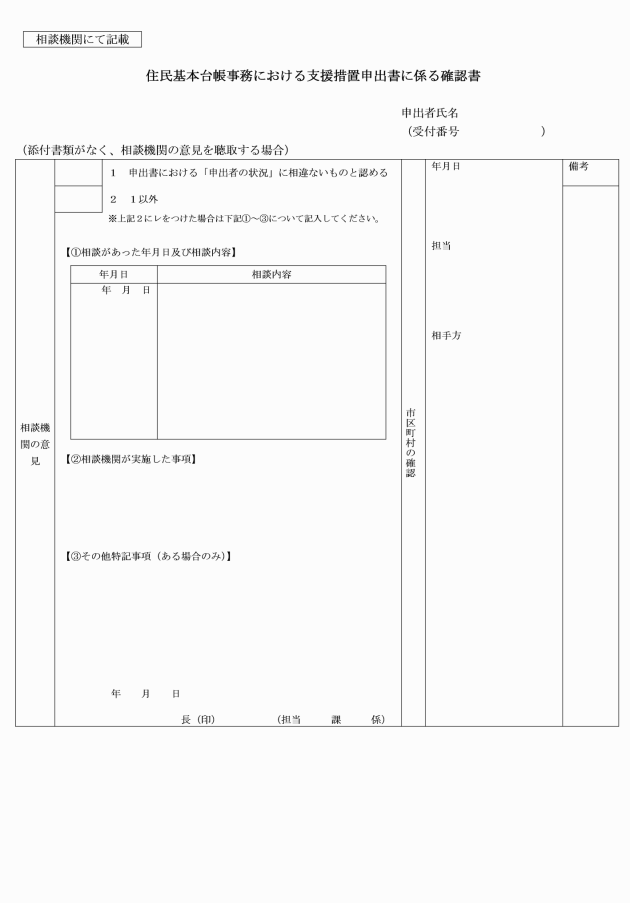

第4条 支援措置を求めようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置(新規・継続)申出書(別記第1号様式。以下「申出書」という。)によりその旨を町長に申し出るものとする。

2 申出者は、申出者と同一の住所を有する者について、併せて支援措置を求める場合は、前項の申出書によりその旨を町長に申し出るものとする。

3 申出者は、当該申出者に係る住民票、住民票の除票、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票を保存する他の市区町村に対して併せて支援措置を求める場合は、その旨を町長に申し出るものとする。なお、申出者が当町で住民登録した後に、2回以上、申出者の本籍が一の市区町村から他の市区町村に転籍している場合であって、申出者が、2つ以上前の本籍地であった市区町村に対して、併せて支援措置を求める場合は、その申出に係る支援措置を求める事務及び当該2つ以上前の本籍地であった市区町村を併せて申出書の備考等に記載するものとする。

4 やむを得ない理由により、申出者本人が申し出ることが困難であると認められる場合は、法定代理人又は申出者が指定する者(以下「任意代理人」という。)により申し出ることができるものとする。

(1) 児童相談所長又は監護に当たる児童福祉施設長

(2) 里親

(3) ファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者

(申出者の本人確認)

第5条 町長は、申出者に対し、住民課への出頭を求め、次の各号のいずれかの文書の提出により、本人確認を行うものとする。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証又は官公署の発行した免許証若しくは許可証で本人の写真を貼付したもの

(2) 健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、預金通帳等本人であることが確認できる事項が記載された2種類以上の書類

(3) 書類によって本人確認ができないときであっても、申出者以外では知り得ない事項について質問し、これを戸籍、住民情報又は住民基本台帳ネットワーク等の内容と相違ないかを確認することにより本人確認を行うことができるものとする

2 町長は、法定代理人又は任意代理人に対し、住民課への出頭を求め、法定代理人にあっては戸籍謄本その他その資格を証明する書類を、任意代理人に在っては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法により、その資格を確認するとともに、前項に準じて代理人の本人確認を行うものとする。

2 町長は、他の市区町村を経由して申出がなされた場合は、当該他の市区町村が支援措置の必要性があることを確認したことをもって、当町における支援措置の必要性があることとみなす。ただし、当町において支援措置の必要性がないことが明白な場合には、その旨を申出者に通知するものとする。

(支援措置期間)

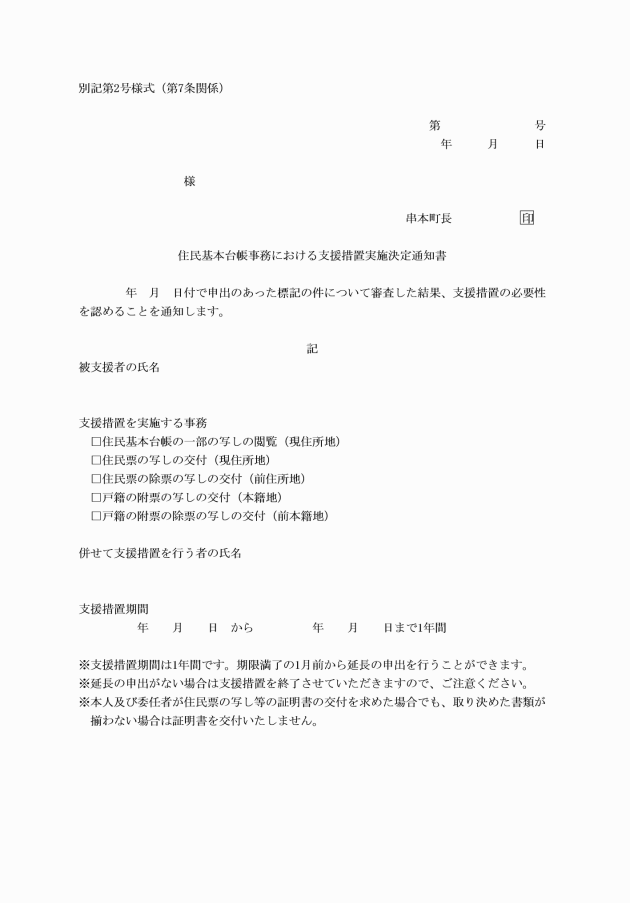

第9条 支援措置期間は、支援措置の実施の決定をした日から起算して1年とする。ただし、前条第2項の規定により支援措置の必要性があるとした場合は、当該他の市区町村の支援措置期間と同一の期間とする。

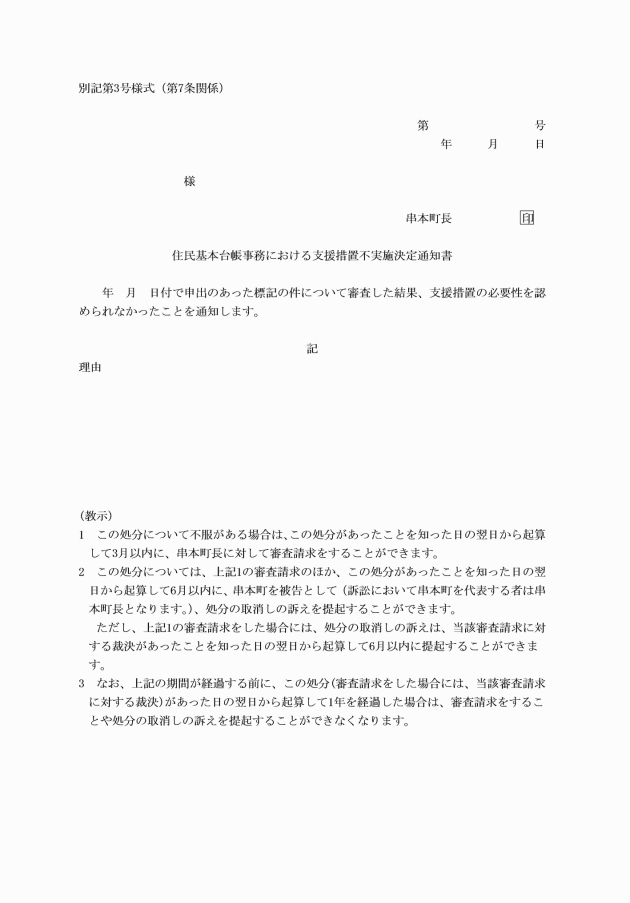

(支援措置内容の変更)

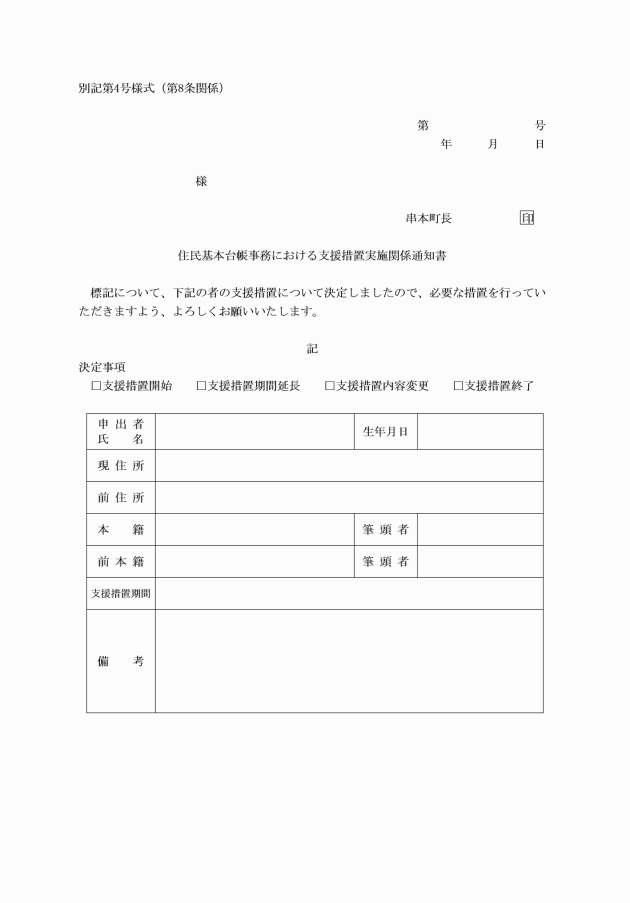

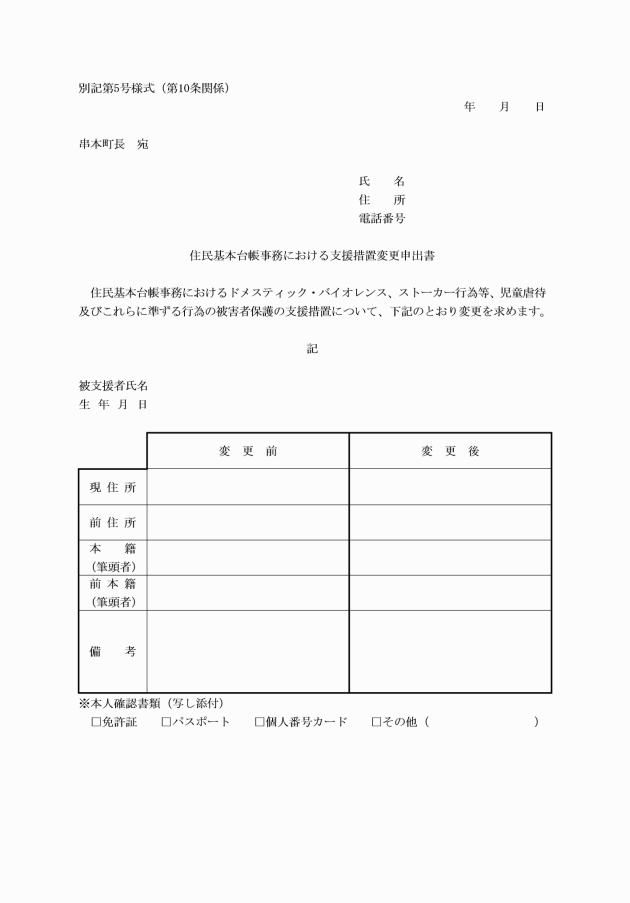

第10条 支援措置の決定を受けた申出者(以下「被支援者」という。)は、氏名及び連絡先等の申出事項に変更がある場合は、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(別記第5号様式)によりその旨を町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定により変更の申出を受けた場合で他の市区町村においても支援措置を行っているときは、必要に応じて変更のあった旨を実施関係通知書により当該他の市区町村に通知するものとする。

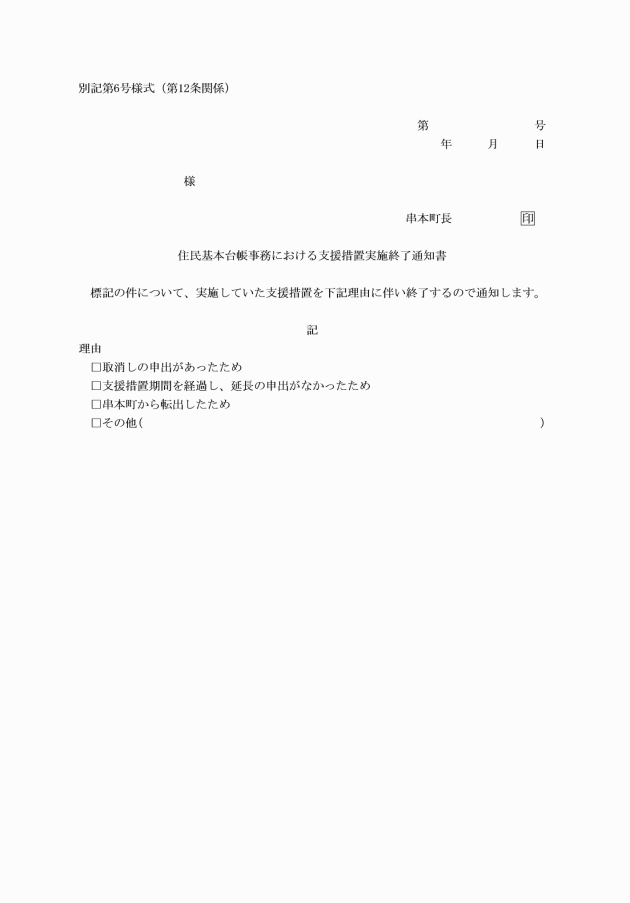

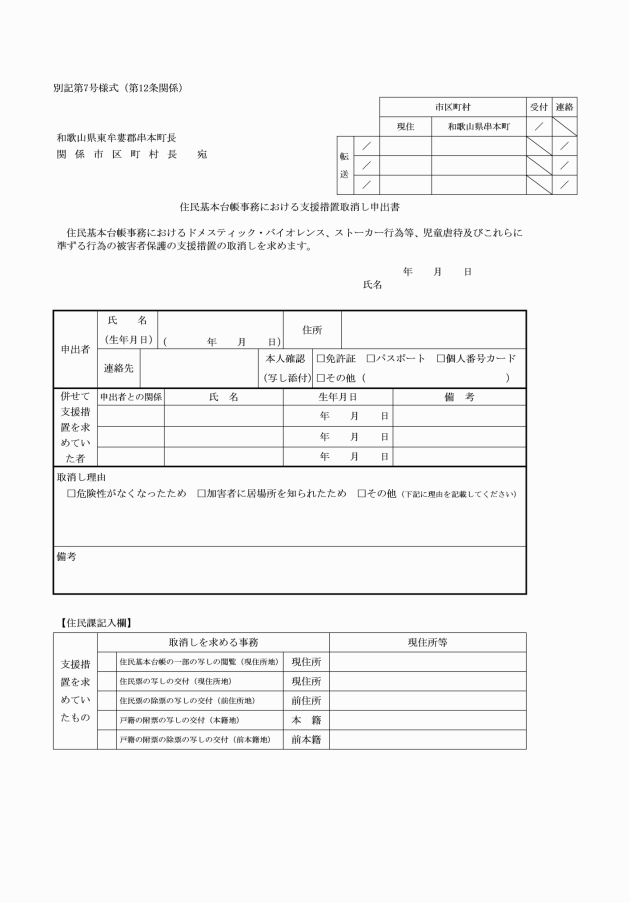

(1) 被支援者から住民基本台帳事務における支援措置取消し申出書(別記第7号様式)により支援の終了を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援措置期間を経過し、前条に規定する申出がなされなかったとき。

(3) 転出したとき。

(4) 他の市区町村から通知を得たとき。

(5) その他町長が支援措置の必要性がなくなったと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により支援措置の終了を行った場合は、申出者と同一の住所を有する者についても支援措置を終了するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支援措置の終了を行った場合で他の市区町村においても支援措置を行っているときは、支援措置の終了した旨を実施関係通知書により当該他の市区町村に通知するものとする。

(閲覧にかかる支援措置)

第13条 町長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求(以下「閲覧請求」という。)において特別の請求がない場合は、被支援者を除く請求であるとみなし、被支援者にかかる部分を除外又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する。この場合において、町長は閲覧請求用紙に明記する等により、あらかじめその旨を請求者に明らかにするものとする。

2 町長は、被支援者にかかる閲覧請求において特別の請求があった場合は、次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 相手方が判明しており、相手方から請求がなされた場合には、不当な目的があるものとしてその請求を拒否する。

(2) 被支援者本人から請求がなされた場合には、相手方が被支援者本人になりすまして行う請求により閲覧させることを防ぐため、第5条第1項に準じて本人確認をより厳格に行う。ただし、町長がこれらの措置を不要と認める者については、この限りでない。

(3) 国又は地方公共団体の職員による職務上の請求及びその他第三者からの請求がなされた場合には、第5条第1項に準じて本人確認をより厳格に行い、相手方の依頼を受けた第三者からの請求により閲覧させることを防ぐため、適宜、請求事由についても関係文書の提示を求めるなどの方法により、より厳格な審査を行う。ただし、町長がこれらの措置を不要と認める者については、この限りでない。

(住民票の写し等に係る支援措置)

第14条 町長は、被支援者に係る住民票の写し等の交付について、次の各号のとおり取り扱うものとする。

(1) 相手方が判明しており、相手方から請求がなされた場合には、不当な目的があるものとして請求を拒否する。ただし、前条第2項第3号に準じて請求事由をより厳格に審査を行った結果、請求に特別の必要があると認められる場合には、次のいずれかにより請求の目的を達するものとし、住民票の写し等を相手方に交付しないための措置を講じる。

ア 交付する必要がある機関等から交付請求を受ける。

イ 相手方の了解を得た上で交付する必要がある機関等に町長が交付する。この場合において、相手方の了解が得られない場合は交付不可とする。

ウ 被支援者から交付請求を受けて、交付する必要がある機関等に交付する。

(2) 被支援者が、代理人若しくは使者又は郵送による請求を必要とする場合は、支援措置申出時に被支援者の確実な連絡先等(電話番号等)を取り決め、逐一被支援者に請求の確認を行うものとする。この場合において、被支援者への請求確認ができない場合は交付不可とする。

(3) 国又は地方公共団体の職務上の請求及びその他の第三者から請求がなされた場合には、前条第2項第3号に準じて取り扱う。

(関係部署との連携)

第15条 町長は、第7条の規定により申出者に対する支援措置を決定したときは、選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項について(平成17年3月25日付総行選第7号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)に基づき、当該被支援者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について、この告示に基づく支援措置と同様の措置が講じられるよう、選挙管理委員会と連携をとるものとする。

2 住民課長は、被支援者への支援を適切に行うため、町の関係部署に対して必要な情報を提供するものとする。

(関係部署の責務)

第16条 町の関係部署は、支援措置の実施決定を受けた被支援者の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか支援措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行までの間になされた支援措置に関する申出その他の手続きは、この告示に相当する規定によりなされた申出その他の手続きとみなす。

附則(令和3年12月14日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和4年6月22日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月11日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。